Untraceable(无迹可寻)

《无迹可寻》四字写于2017年,构想自导并拍摄一部纪录片来实现其具象感,期间包络十条繁杂交错的故事线。然未果,遂拖延至今,变化成音乐的形式呈现。这样的呈现形式于我而言更纯粹,却也笼统了些。

这张作品辑制作周期为53天,挑选了近十几年来赋予自我主观意义的作品。 它们相较麻木不仁的时间,却也称得上蕴含了某些意义层面的音符抑或文字。我带着感恩的情愫,从未遗忘过它们。

01.《寒埃》

寒埃是缩影,它们在自我欺瞒中进化,繁殖得满目疮痍,不管如何修饰,终究情不自禁暴露其薄弱的环节。为迎合逆流而上的趋缓,殊不知讳疾忌医遗留下来的病态,会真正让人清晰地意识到,自己将再也无法熟读理智之学。加以装饰的理智,是没有根基的。

02.《Schubert Hotel》

我存留一些动机,是梦里的旋律,它们聚散、接近、远去、窃窃私语、不伦不类。至今完整还原梦的作品有两首,一首就是《Schubert Hotel》,另一首是苏诗丁的《置于我消失殆尽后的梦靥世界》。我对梦执着,因梦产生的文字早已数万,乐音却匮乏,想必我的絮絮叨叨更像破晓,而破晓,是开辟者的指南针。

03.《Le temps passe trop vite》

万物复苏也得有个过程,哪怕是走个过场而灵魂,本就是一缕雾霭。

04.《无扰之息》

命运里的浮躁与忧思并非与生俱来,“生”、“命”是两回事,一旦涉及到需要用文字来雕琢的事物,皆是毫无价值的艺术。有人写了几行字,字里行间变卖着沉着。天空是悲与怒交织的无常,无常是十八度灰里的夜色,属性环境里的挑剔者。

05.《早》

在张亚东先生的足够信任下,这段旋律初为人知,出现在2015年梁文道先生《一千零一夜》里。张亚东先生亦师亦友,他有自己的时空,有时是极夜,有时是永昼。三年后在罗云熙的《冷苹果》中,以Intro的形式再度呈示。 这段乐思创作于2013年,以歌曲的形式问世,如今还原其本质,试图还给它该有的属性。

06.《落幕》

《落幕》是首写给爷爷奶奶的歌,爷爷叫陈顺德,奶奶姓龚谓之爱莺。龚爱莺女士大抵算得上是悲哀时代里的一抹行为艺术,难语予他人之感,抑或藏及至淡忘,又或是将通感物化。她是不分昼夜的摇篮。我曾写过一篇散文试图客观构架其不幸,却因内容冰冷刺骨,遂作罢。奶奶过世于2015年,那是我用尽全力也无法忘却的年份。

07.《那明与暗的》

雨滴溅起了潋滟的波纹,就这样来历不明铺天盖地,让人踟蹰,捞不起几经尘埃落定。正当我感慨韶华易逝顿顿语焉不详时,被年华断裂的声音惊醒。岁月尖酸刻薄,与荒芜相欺。

08.《Dystopian》

在找到田原女士填词时,她轻巧地答应了,我们似乎没有沟通歌词理应是怎样。《冷记忆》中有句话:轻轻擦过和后仰的舞蹈动作,从不跌倒的接近真理的动作,用来形容这首作品,恰如其分。

09.《荒原》

词曲创作于2012年,它不是一首令我满意的作品,却怎么也放不下。这些年不乏歌手或友人想要唱它,Demo也有好几个版本,我皆不甚满意。微不足道的人潮,抵不过一次轻微的海浪准备上岸,这或许就是我想表达与荒原大相迳庭的由来。

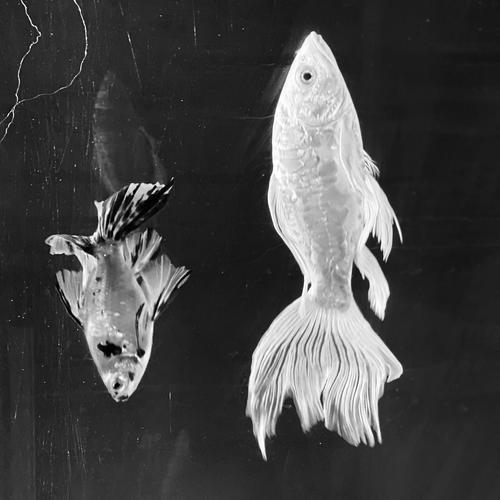

10.《Komi》

Komi是我养的一个猫,陪伴我九年有余。它值得我为它潜心创作。